EGIPTO. Siglo XIX

El expolio de Oriente (I). Egipto

Arqueología y política durante el siglo XIX

Entre los siglos XIX y XX, a partir de la expedición de Napoleón a Egipto, muchos países europeos se embarcaron en grandes campañas arqueológicas en Egipto y Oriente Medio, alimentando las colecciones de prestigiosos museos de Londres, París y Berlín. Estas operaciones políticas y culturales sirvieron para justificar su expansionismo colonial mediante la apropiación y el uso simbólico de los materiales de la historia

MAR

2023

En la película de David Lean, Lawrence de Arabia, se desarrolla una escena en la tienda del príncipe Faisal donde se discute sobre diferentes estrategias sobre el desarrollo de la guerra. En ella participa un joven oficial británico cuyos puntos de vista heterodoxos llaman la atención del príncipe. En un momento determinado y dirigiéndose a Lawrence, le hace, repentinamente, la pregunta de si él, como oficial británico, se considera fiel a su patria, Inglaterra. Su respuesta: “Sí. Soy fiel a Inglaterra… y a otras muchas cosas”. Ignoro si tal hecho pudo haber sucedido o simplemente se debió a una licencia cinematográfica, aunque, más allá de los acontecimientos bélicos, dentro de esa postura ecléctica y misteriosa (… otras muchas cosas) y, encontrándose en un lugar de lo más insólito (una tienda beduina en medio del desierto), seguramente, impresionado por el escenario, sus lealtades girarían en torno de una serie conceptos que, por otro lado, son comunes a los espíritus inquietos: una fidelidad a la búsqueda del conocimiento, a la fascinación por lugares exóticos y largamente idealizados, al afán de aventuras, a la búsqueda de un pasado ancestral e, incluso, simplemente, a dejarse llevar por una moda.

En la película de David Lean, Lawrence de Arabia, se desarrolla una escena en la tienda del príncipe Faisal donde se discute sobre diferentes estrategias sobre el desarrollo de la guerra. En ella participa un joven oficial británico cuyos puntos de vista heterodoxos llaman la atención del príncipe. En un momento determinado y dirigiéndose a Lawrence, le hace, repentinamente, la pregunta de si él, como oficial británico, se considera fiel a su patria, Inglaterra. Su respuesta: “Sí. Soy fiel a Inglaterra… y a otras muchas cosas”. Ignoro si tal hecho pudo haber sucedido o simplemente se debió a una licencia cinematográfica, aunque, más allá de los acontecimientos bélicos, dentro de esa postura ecléctica y misteriosa (… otras muchas cosas) y, encontrándose en un lugar de lo más insólito (una tienda beduina en medio del desierto), seguramente, impresionado por el escenario, sus lealtades girarían en torno de una serie conceptos que, por otro lado, son comunes a los espíritus inquietos: una fidelidad a la búsqueda del conocimiento, a la fascinación por lugares exóticos y largamente idealizados, al afán de aventuras, a la búsqueda de un pasado ancestral e, incluso, simplemente, a dejarse llevar por una moda.

Sin embargo, tenemos la información suficiente para saber que probablemente ningún conocimiento es puro y menos aún, es inocente. El deseo de dominio y el afán de descubrimiento han ido de la mano durante toda la historia del hombre y en ningún lugar se ha producido con la intensidad que se vivió en Oriente durante el siglo XIX. Ahora conocemos en que medida los personajes que protagonizaron los descubrimientos, o los que simplemente aportaron su capacidad mediática, como Lawrence, actuaron como sujetos que respondían a intereses de su nación, como agentes que conscientemente y de modo activo defendieron intereses ilegítimos.

| En el caso de Thomas Edward Lawrence, su biografía da tanto para criticarla desde un punto de vista censurable, como para glosarla con un enfoque apologético. Cualquiera de los dos casos, si los tomamos por separado, seguramente dará una imagen falsa. Probablemente, tanto él, como el resto de protagonistas que participaron en el descubrimiento y conquista de Oriente eran simplemente hombres de su tiempo y actuaron como tales. De cualquier modo, en Lawrence existía un interés legítimo y una vocación ya desde antes de convertirse en el caudillo que puso patas arriba el Imperio Otomano. En el verano de 1909, con veinte años, sin saber una palabra de árabe, un magro equipaje al hombro y armado con su sola determinación y un Colt, se lanzó, en solitario, al errático viaje de describir las fortificaciones cruzadas en Oriente Medio. El resultado de esos cuatro meses, aparte de un recuerdo permanente en forma de malaria y una tentativa de robo, en la que casi le matan, fueron las notas, fotografías y planos de más de treinta castillos para una tesis (The Influence of the Crusades on European Military Architecture to the end of XIIth Century), además de una idea ajustada de la situación social y del espacio geográfico de lo que actualmente se conoce por Israel, Palestina, Jordania, Líbano y Siria, zonas que, en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, todavía se mantenían, aunque ya en franco deterioro, bajo la autoridad de La Sublime Puerta. |

Fig, 1 T. E. Lawrence en 1914 durante la Primera Guerra Mundial (Wikimedia Commons/Adobe Stock. Foto de archivo del ejército británico) |

Hasta aquí, el itinerario vital de Lawrence no se diferenciaba significativamente de otros jóvenes vástagos de las élites británicas de la época, aunque tal vez matizado por una tendencia innata por asumir mayores riesgos. Ya desde hacía varias generaciones, fundamentalmente el siglo XVIII y comienzos de XIX, todo joven de familia acomodada en países del norte de Europa, fundamentalmente Gran Bretaña, Francia y Alemania, al cumplir los 21 años, acometía la tarea de realizar un viaje que completara su formación.

Fig. 2. El Gran Tour en el Siglo XVIII. Viajeros en una diligencia. William Edward Mead (Wikimedia Commons. Montaje) |

Estando Grecia todavía inaccesible por ser parte del Imperio Otomano y fuente de rebeliones sin fin, Italia se convirtió, en los comienzos de este movimiento, como el destino favorito. Esta elección no era casual: juzgaban que el mundo clásico era el origen de la cultura y ellos, las clases dirigentes ilustradas, considerándose legítimos herederos de ese legado, tenían la responsabilidad de absorber su sabiduría y sostener la antorcha de la civilización cuyos cimientos eran Grecia y Roma.

Fig 3. Itinerario habitual del Grand Tour hasta principios del siglo XIX (Adobe Stock. Montaje) |

A esto se le llamó el Grand Tour, de donde cientos de jóvenes regresaban cada año imbuidos por la cultura mediterránea, con unas cuantas experiencias a su espalda, provechosos contactos, los más desafortunados con una inoportuna enfermedad venérea y algún souvenir de dudosa autenticidad, pero ya listos para acrecentar el patrimonio familiar. A nivel más general, se desarrolló un gusto por un canon estético idealizado y unos valores artísticos determinados por las antigüedades griegas y romanas que podían contemplarse, por ejemplo, viajando a Siracusa y Pompeya o, de no ser posible, admirarlas a sus anchas tras el preceptivo expolio. |

Sin embargo, el mundo había cambiado. El siglo XIX había ensanchado el horizonte al ritmo de los descubrimientos geográficos y había revelado la existencia de civilizaciones hasta entonces desconocidas desde el sureste del Mediterráneo a las ardientes arenas de Arabia. Se había desatado una verdadera epidemia de interés por Oriente. Victor Hugo, en 1829, certificó la evidencia cuando escribió “Au siécle de Louis XIV on était helléniste, maintenant on est orientalistes” (En el siglo de Luis XIV éramos helenísticos, ahora somos orientalista).

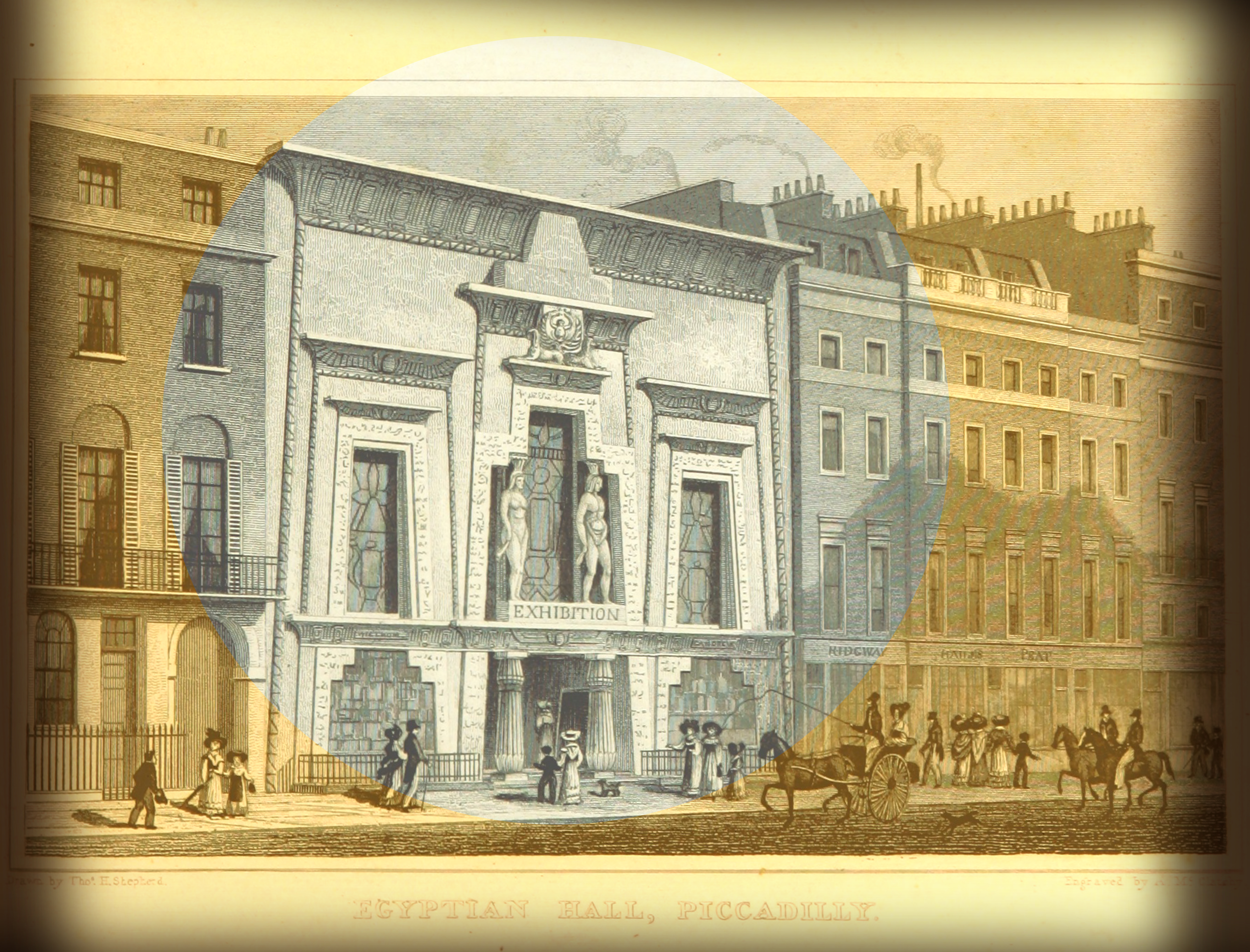

Fig. 4. El Egyptian Hall de Londres en 1828, Piccadilly - Shepherd, Metropolitan Improvements (Wikimedia Commons. Montaje) |

Esto coincidió con una incipiente industrialización, mejoras en las comunicaciones, tanto marítimas como terrestres y, paralelamente, la ampliación de las rutas comerciales. Todo ello, bajo una incipiente autoridad del estado-nación como instrumento político que se basaba en la idea del progreso y la supremacía del capitalismo. En este empeño, las naciones europeas mejor posicionadas, se lanzaron a una empresa colonial cuyo objetivo implícito estaba ligado a la optimización y crecimiento de la economía, la obtención de materias primas y la apertura de nuevos mercados. Nada nuevo, así ha sido siempre desde el Imperio Ateniense del siglo V a. C.

En este punto, tal vez confortablemente instalados en la doctrina, de notoria influencia en el pasado, que opina que la virtud y la capacidad política de un pueblo dependía del clima y de la geografía (de Giambattista Vico a Rousseau y Montesquieu), estando Europa bendecida por su clima templado, así pues, supuestamente poseedora de una sociedad moralmente superior, se podía establecer una noción patrimonial con el pasado puramente eurocéntrica y, de paso, sin irritantes dilemas morales, adueñarse de los restos del pasado. Conservarlos, protegerlos y transmitirlos al futuro se convirtió en el derecho de las sociedades avanzadas y en una fuente de legitimidad de la empresa colonial.

Paralelamente, en las metrópolis coloniales, sobre la base de colecciones particulares, se favoreció la creación de colecciones en los museos nacionales y las primeras instituciones que estudiaron Oriente de modo sistemático, entre las que se encontraban la Société Asiatique, la Royal Asiatic Society, la Deutsche Morgenlandische Gesellschaft y la American Oriental Society, todas ellas sometidas al análisis científico, pero influidas por doctrinas de la época como el imperialismo, la utopía, el historicismo, el darwinismo, etc. Este descubrimiento causó un efecto abrumador sobre un público que quedaba fascinado por imágenes de culturas lejanas, por lo exótico, lo sensual, por lo extraño e inusual.

Se regaba en tierra ya previamente sembrada por Goethe (“… Vuela hacia el Oriente puro, respira el aire de los patriarcas”), Byron, Hugo, Nerval, Flaubert, Fitzgerald, Scott y otros novelistas, poetas, traductores y viajeros de talento, junto con alguno (Kinglake), por otro lado, de mayor éxito popular, que escribían sobre un armazón brillantemente levantado con un profuso material de xenofobia y fantasía oriental. Todos ellos habían creado un imaginario colectivo y una visión romántica de Oriente que cristalizaría a lo largo del siglo XIX de dos maneras que irían de la mano: la seducción oriental y la geopolítica.

La Grande Armée y la Comisión de Sabios

Napoleón Bonaparte ostenta el meritorio puesto de haber sido el primero en emprender una expedición colonial en la que los intereses declarados eran no solamente hacerse con un territorio, sino, además, estudiarlo. La tormenta (en este caso sería de arena) se desató entre 1798 y 1801, en Egipto y Siria, aunque el objetivo era todavía más ambicioso: hacerse con todo Oriente Medio y si le dejaban árabes, turcos, e ingleses, ir más allá siguiendo la estela de Alejandro.

Los preparativos fueron de una magnitud y meticulosidad sin precedentes: 40.000 hombres, 1.000 cañones, 300 embarcaciones y, he aquí la originalidad, una Comisión de Sabios compuesta por 167 artistas y científicos civiles, entre los que se contaban ingenieros, geógrafos, naturalistas, cirujanos, arquitectos, cartógrafos, astrónomos y especialistas en la antigüedad, dirigidos por miembros del Institut d’Égypte que él había fundado, con el cometido de estudiar la zona y realizar un informe, la Description de I'Égypte.

Fig. 5. Miembros del Comité de Sabios realizando trabajos de campo. 1789 (Adobe Stock. Montaje) |

Este trabajo se convirtió en una obra monumental (su tamaño en 23 enormes volúmenes y un peso de media tonelada, es algo ya de por sí concluyente) de la ciencia y el conocimiento que se tenía en ese momento sobre Oriente. Napoleón asistió personalmente a algunas reuniones del Institut, insistiendo en que registraran todo lo visible y lo invisible, pidiendo examinar cada detalle y hacer generalizaciones, detallar el paisaje observable y el paisanaje con sus costumbres, mentalidad, temperamento y naturaleza, con el fin de trasladar la realidad observada a una sustancia textual, e interpretarla. En cierta medida, reformulaba la conquista, mitigando o moderando el objetivo militar a un proyecto de conocimiento a mayor gloria de Sire.

| Si la tarea científica iba viento en popa, no así la militar que se resentía de la dura orografía y la resistencia encontrada. En visión retrospectiva, Napoleón partía de la idea correcta de que para vencer a los británicos primero debía dañar a su economía y para ello, cortar las rutas de suministro comerciales, marítimas y terrestres con la India desde el Mediterráneo hasta el mar Rojo. Tal idea fue expuesta al Directorio, desechando, de paso, la idea original de invasión de Inglaterra por la superioridad de la Home Fleet en el Canal de la Mancha. La empresa podía ser viable en tanto los turcos no actuaran como fieros rivales, los ingleses fueran descuidados con su flota y la población no fuera beligerante. Todo un desafío. La potencia que dominaba por aquel entonces la mayor parte de Oriente Medio era el Imperio Otomano, también conocido de antiguo por La Sublime Puerta, pero tuvo otro nombre que actuaba de remoquete cada vez que se le nombraba durante todo el siglo XIX: El Hombre Enfermo de Europa. Es decir, una potencia con un vasto territorio bajo su control, pero indolente y débil. Así fue hasta la I Guerra Mundial y así era entonces. Egipto, formalmente bajo gobierno otomano, se encontraba realmente dirigida por una casta militar, cuyo nombre nos provoca ecos goyescos. Los mamelucos eran una estirpe castrense creada varios siglos antes, cuyos integrantes, desde el primer momento, eran niños esclavizados, de origen balcánico, a los que se instruía a lo largo de años en el arte militar y el fanatismo. Esta casta, unos 12.000 en total, estaba gobernada por nueve que formaban el Diwan, un Consejo de Gobierno sobre el que sobresalían Ibrahim, como responsable político, y Murad Bey, el comandante del ejército. El resto de la sociedad egipcia, unos dos millones de personas, la componían mayoritariamente árabes sedentarios, una población minoritaria copta (alrededor de un 10%, pero de gran influencia económica) y tribus nómadas que vivían del pastoreo, el comercio caravanero y el pillaje. Es decir, una sociedad preponderantemente de religión musulmana. |

Fig. 6. Itinerario del ejercito de Napoleón y de la flota inglesa en la Campaña de Egipto (Imágenes: Adobe Stock, Wikimedia Commons. Historia Mínima. Documentación: Georges Duby) |

Los planes de Napoleón contemplaban vencer a los mamelucos y a la guarnición turca de modo inmediato, algo que, habiendo derrotado el año anterior a cuatro generales austriacos con tropas que le superaban en número, ya se daba por descontado. Para ello, tenía que asegurar que la base de la pirámide social no le fuera hostil. Napoleón, había leído la obra de un viajero francés, el conde Volney, cuyo "Voyage en Égypte et en Syrie", y particularmente, "Considérations sur la guerre actuel des turcs" (1788), en donde refiere una serie de opiniones sobre el islam adquiridas en su experiencia por Oriente. Estas, aun siendo decididamente hostiles hacia la religión, contenían alguna enseñanza de particular importancia para la expedición, en especial, su consideración que Oriente Próximo reunía las condiciones para convertirse en el escenario de las ambiciones coloniales francesas.

Fig. 7. Napoleón arengando a las tropas: Batalla de las Pirámides, 21 de julio de 1798 (Adobe Stock. Montaje) |

En el libro enumera los enemigos con los que se enfrentaría, los describe fríamente y llega a la conclusión que el rival más difícil serían los propios musulmanes, la masa nativa, igualmente, detalla un manual de buenas prácticas para someter el espíritu oriental. Napoleón adaptó las tesis de Volney a las circunstancias y ya desde el primer momento quiso proclamarse como amigo de los musulmanes, ser el abanderado de la igualdad, la suya era una guerra benigna y selectiva. |

Deseoso por compartir con egipcios, palestinos y sirios los ideales revolucionarios, el 2 de julio de 1798, ante el pueblo de Alejandría y en un buque llamado oportunamente L'Orient, Napoleón proclamó con audacia algo que, para una persona del siglo XXI le deja, como poco, desconcertado: “nous sommes les vrais musulmans”.

Pero no solo eso, intentó persuadir a los imames, cadíes, muftíes y ulemas para que glosaran la Grande Armée como una continuidad lógica de las enseñanzas del Corán. Esto, junto con una devoción por el Libro, sobre el que parecía estar perfectamente familiarizado, empezó a funcionar, y la población comenzó a observar a los ocupantes con menor recelo, al menos durante cierto tiempo.

Mientras tanto, en Francia, sobre la base de los estudios que se estaban llevando a cabo en Egipto, se estableció el fundamento del conocimiento racionalista de Oriente con la creación de la École Publique en la Bibliothéque Nationale, muchos de cuyos discípulos fueron los grandes especialistas del estudio oriental hasta finales del siglo XIX. A la postre, estas generaciones de investigadores fueron muy útiles desde el punto de vista político para los intereses franceses en los años venideros, tal como lo fueron para Napoleón.

Fig. 8. Bonaparte ante la Esfinge, por Jean-Léon Gérôme (Wikimedia Commons) |

La expedición terminó siendo un fracaso militar y, con ello, la pérdida de una valiosa parte del ejército napoleónico, cosa que no fue óbice para que en años posteriores llegara a conquistar gran parte de Europa.

Aunque los hechos y acontecimientos bélicos que desencadenaron el fin de aquella aventura se escapan a la finalidad de este artículo, no me resisto a apuntar algún hecho memorable, como fue cruzar el desierto del Sinaí con 13.000 hombres, sin suministros de la metrópoli y conseguir llegar hasta San Juan de Acre, ganando varias batallas por el camino. Una difícil tarea, en la que Napoleón, el genio de la logística (“un ejército marcha sobre su estómago”), irónicamente, se vio derrotado por malograrse el tren de suministros.

La era de los diplomáticos

Cuando el treinta de agosto de 1801, las últimas tropas francesas, al mando del general Menou, se rindieron en Alejandría, último bastión napoleónico en suelo egipcio, ya se habían producido negociaciones tendentes tanto a los detalles de la propia rendición, como a la reorganización de la zona.

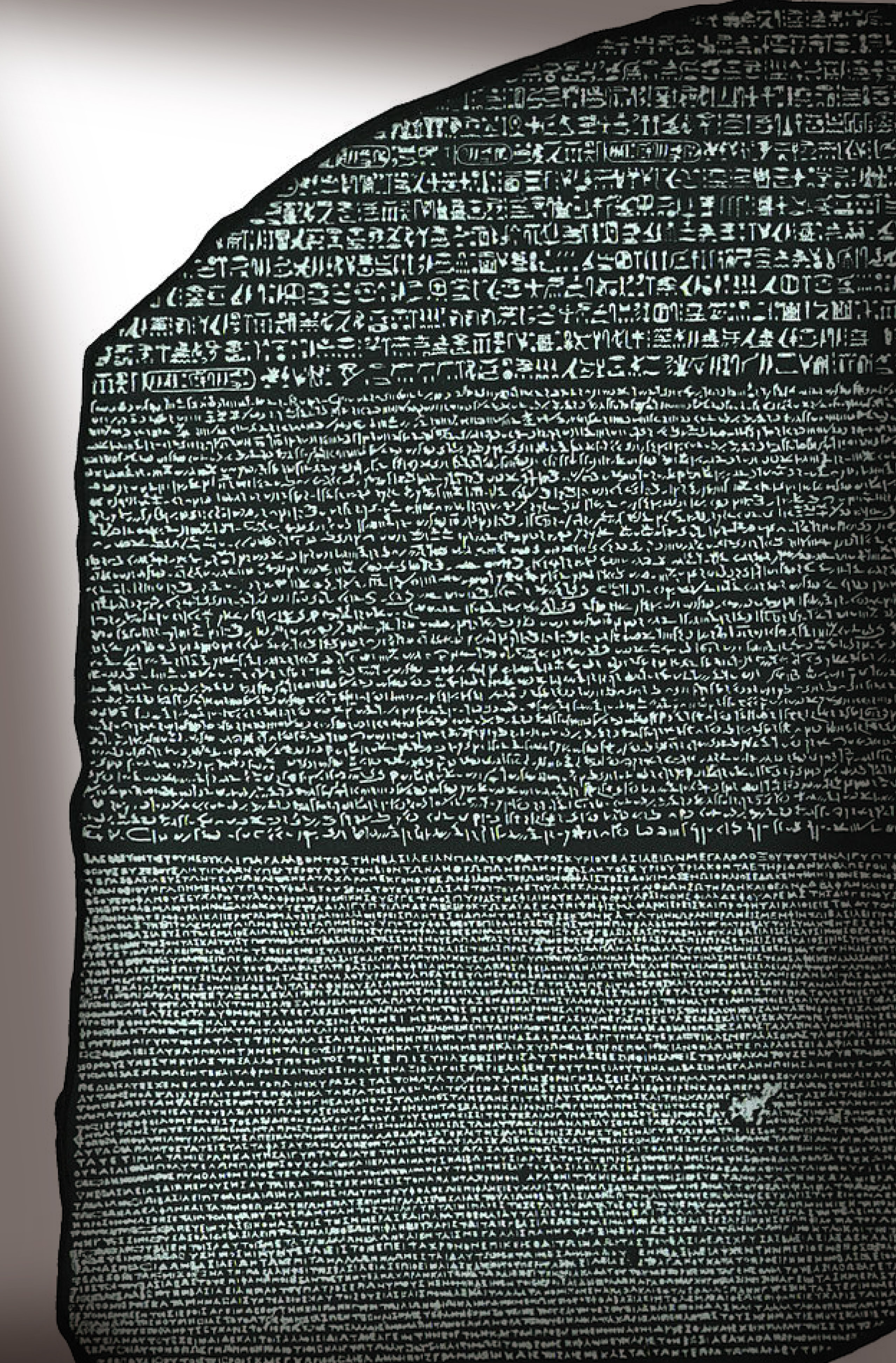

Entre otras cosas, los británicos exigieron la entrega de todos los hallazgos encontrados por el Comité de Sabios. Entre estos se encontraban la llamada Piedra Rosetta y un gran número de antigüedades.

Fig. 9. La Piedra Rosetta (Wikimedia Commons. Montaje) |

El general Menuo, un personaje de lo más interesante y que se permitió contorsiones biográficas tan singulares como, a pesar de proceder de una familia aristocrática, servir en el ejército revolucionario, para posteriormente en Egipto, casarse con una egipcia rica y convertirse al islam. Pues bien, este reclamó la Piedra Rosetta como propiedad personal y, por tanto, fuera del monto de botín de guerra. En ese momento, tanto franceses como ingleses estaban al corriente de la utilidad de esa antigüedad para desentrañar la lengua del país del Nilo. Al final, se llegó a un acuerdo, no sin que previamente los científicos franceses amenazaran con quemar los restos expoliados antes que entregarlos al enemigo: la Piedra Rosetta para Inglaterra y el resto de riquezas arqueológicas llevadas a Francia. El resultado de esta negociación la podemos apreciar aún hoy en día si visitamos el British Museum, lugar donde reposa la famosa piedra, y el Louvre, con una de las mejores colecciones de arte egipcio del mundo. Este es un ejemplo parcial, sin embargo, con la ocupación napoleónica de Egipto, se pusieron en marcha muchos procesos entre Oriente y Occidente, procesos que todavía hoy dominan nuestras perspectivas culturales y políticas, siendo la consecuencia más evidente de orden geoestratégico. Tras la caída de Napoleón y el establecimiento de un nuevo orden europeo en el Congreso de Viena, se procedió a un reajuste de esferas de influencia de las potencias que duró un siglo. Desde 1814 hasta la Primera Guerra Mundial, el dominio colonial pasó desde aproximadamente el 35 por ciento de la superficie de la Tierra hasta el 85 por ciento. |

Los dos grandes imperios, Inglaterra y Francia, fueron los grandes beneficiados del reparto, aunque también Rusia, con su expansión imperial a Samarcanda y Bujará, además del ferrocarril transcaspiano y Alemania, con su imperio de raíz manufacturera y su interés estratégico con el Imperio Otomano, desempeñaron un papel importante.

Franceses y británicos, con posesiones en algunos casos colindantes y con áreas de influencia competitivas entre sí, tomaron Oriente Próximo como objeto de sus disputas. Esto dio lugar a rivalidades y enfrentamiento en algunos momentos y, en otros, a colaborar como aliados y socios en una extraña relación de competencia y asistencia. Esta política de tira y afloja la manifestó, años después, el primer ministro Lord Salisbury de este modo:

“Cuando cuentas con un fiel aliado, resuelto a entrometerse en un país en el que tú estás profundamente interesado, tienes tres caminos abiertos ante ti: puedes renunciar a él, monopolizarlo, o compartirlo. Renunciar a él habría supuesto permitir que los franceses se interpusieran en nuestra ruta hacia la India, monopolizarlo habría significado un riesgo importante de guerra, por tanto, resolvimos compartirlo”.

Naturalmente, se refería a los beneficios políticos y económicos sobre la zona, pero no solamente estos. Salisbury, desde el punto de vista colonialista, expone algo que va más allá de poder económico y militar. Conocer algo es dominarlo, decía Bacon, y nadie había dedicado más tiempo y recursos que franceses y británicos en conocer de manera más íntima las culturas de Oriente Próximo.

En esta “guerra fría”, en la que ni franceses, ni británicos tenían intención alguna de ceder y estando ambos de acuerdo que la guerra suele ser un negocio caro, fueron los funcionarios destacados en la zona los que gestionaron la confluencia de intereses, la presión institucional y el asalto al botín cultural por todos los medios. Y en Egipto el botín era fabuloso, llegando a ser considerado el mayor cementerio antigüedades del mundo.

El momento de los diplomáticos llego tras la derrota francesa y el vacío de poder que se creó con la devolución británica de Egipto al Imperio Otomano. Los mamelucos habían sido derrotados por Napoleón en la Batalla de las Pirámides, pero tras la partida de los franceses todavía controlaban parte del país. La reacción de las tropas otomanas había sido poco contundente hasta el momento, pero todo cambió tras la entrega del mando a un Pachá o gobernador de origen balcánico, Mehmet Alí, que había llegado a la cúspide militar tras una existencia plena de miseria, pero también de ambición.

Mehmet Alí entró en El Cairo a sangre y fuego, consolidó su poder y tras un levantamiento popular contra el gobernador impuesto desde Estambul, aprovechó para hacerse con el poder, cosa que no abandono hasta cuatro décadas más tarde y tras pasar por sucesivos períodos de acatamiento y rebeldía al sultán. La naturaleza cruel e inmoral del personaje no fue obstáculo para que tuviera una visión pragmática de los progresos que necesitaba Egipto para modernizarse, no obstante, para ello necesitaba la entrada de recursos financieros y estos los encontró vendiendo el patrimonio que se encontraba bajo sus pies.

| En el círculo más cercano a Mehmet Alí estaba por aquel entonces un funcionario francés de origen italiano, Bernardino Drovetti, Cónsul General de Francia en Egipto. Este contaba con la amistad del Pachá y un permiso permanente para moverse libremente por el país, lo que le dio un indiscutible conocimiento de todo lo relativo a la geografía y los personajes que decidían del Pachá para abajo. Al mismo tiempo, se convirtió en el sujeto perfecto para actuar como intermediario entre los arqueólogos y en una suerte de suministrador mayorista de los anticuarios europeos que se encontraban en Egipto para abastecer un mercado de obras de arte en plena expansión. Una situación tan envidiable le llevó a dar el paso de contratar agentes occidentales que excavaban en las zonas arqueológicas más prometedoras, expoliando todo lo que se les ponía por delante y destruyendo lo que a sus ojos no valía la pena. En esta tarea no escaparon las zonas más lejanas como el Alto Egipto, Abu Simbel, los templos del reino de Nubia y Siwa. Comprensiblemente, el fruto de la rapiña fue generoso (incluso tras descontarse la parte correspondiente del Pachá), lo que le llevo a poseer en 1829, año en que regresó a Italia, una considerable fortuna y una magnífica colección, parte de la cual vendió con gran provecho a Carlos Félix I, rey de Saboya, origen del Museo Egipcio de Turín, y el resto repartida entre el Museo del Louvre y el Museo de Berlín. En esta lista el lector habrá echado en falta el Museo Británico. |

Fig. 10. Bernardino Drovetti. 1776-1852 (Wikimedia Commons. Montaje) |

Esto se debe a que los británicos tenían su propio atracador con cargo de Cónsul General en Egipto. Henry Salt. Este llego a Egipto en 1816, con el encargo explícito de conseguir antigüedades para el Museo Británico, con el administrador del museo Josep Banks como protector y el propio gobierno británico aportando los fondos para las expediciones. Esta tarea no tardó en chocar con el ubicuo Drovetty, que ya disponía de una depurada experiencia de enredos en Egipto, y Salt, pese a partir en desventaja, no tardó mucho en aprender las mañas del francés, equilibrando la balanza.

Esta rivalidad se dio por concluida adoptando una solución salomónica que parece que satisfizo a ambas partes: los monumentos al este del Nilo serían para los franceses, mientras que los del oeste corresponderían a los británicos. Hasta ese momento las áreas arqueológicas estaban en permanente disputa, dándose el caso de que agentes de Drovetti y de Salt llegaron a verse involucrados en enfrentamientos físicos, incluso a tiro limpio. Entre los del cónsul ingles sobresalía (nunca mejor dicho) un personaje pintoresco y con una biografía singular, Giovanni Belzoni.

| De origen italiano, poseía un físico de gran altura y corpulencia, además de una genuina inteligencia natural y ciertas dotes para la mecánica, cosa que hasta entonces no le sirvió de mucho, ya que se ganaba la vida en un circo londinense, cuyo número estrella era ver a nuestro amigo Belzoni sosteniendo sobre su recia persona a veinte individuos a la vez. Llegado a cierto punto se cansó (cosa evidente) de la vida circense y anduvo dando vueltas por el mundo, retomando su faceta mecánica hasta recalar en Egipto pretendiendo vender a Mehmet Alí una noria hidráulica de su invención. Esta, según su opinión, era capaz de extraer agua del Nilo con un rendimiento superior a las norias tradicionales y con menos recursos. Al parecer, fue lo bastante persuasivo como para lograr instalar un prototipo nada menos que en el propio palacio del Pachá. Pese a su motivación, la experiencia no logró convencer a la corte y Belzoni se encontró sin ingresos, en un país extraño, donde para sobrevivir tuvo que echar mano de amistades y de su propia ingenio. Entre sus amistades se encontraba Johann Ludwig Burkhardt, explorador suizo al servicio de Gran Bretaña, que le habló de una estatua gigantesca, semi enterrada, que se encontraba en las cercanías de Tebas. Esta escultura ya era conocida desde años atrás y la razón de que todavía estuviera allí se debía a la complejidad que suponía primero desenterrarla y luego trasladarla entera a un lugar donde embarcara Nilo abajo. |

Fig. 11. Giovanni Baptista Belzoni, por Jan Adam Kruseman, British Museum (Wikimedia Commons. Montaje) |

En este punto, Belzoni, armado con una carta de recomendación de Burkhardt y la idea de utilizar un sistema de palancas y poleas que facilitaba el transporte de grandes bloques de piedra, se presentó ante Salt proponiéndole llevar el busto desde Luxor a Alejandría. Este, advirtiendo que tenía ante sí un personaje sin duda temerario, pero que, con suerte, podría ser capaz de cumplir lo que decía, decidió ponerlo a trabajar a su servicio. Además, en su particular rivalidad con Drovettti atisbaba una oportunidad de ajustar cuentas. El trabajo de ciento veinte hombres fue necesario para mover las siete toneladas de piedra desde el Ramesseum hasta embarcarlo en el río. Y de allí hasta Alejandría.

Fig. 12. Traslado del busto de Mennon-Ramsés II desde Saqqara al Nilo. 1916. British Museum (Wikimedia Commons. Montaje) |

Este éxito, contra todo pronóstico, significo que la enorme estatua de Ramses II se pueda contemplar hoy en día en el British Museum, de manera ininterrumpida desde que Salt se la llevara a Londres. Para Belzoni se abrió entonces un prometedor panorama, primero trabajando para Salt y luego por cuenta propia. Sus andanzas le llevaron por Tebas, Karnak, Abu Simbel, el Valle de los Reyes (descubriendo las tumbas de los faraones Ay, Ramses I, Seti I), la isla de File, Edfú, la isla Elefantina, la pirámide de Kefrén y muchos otros sitios, en los que, si llegaba el caso, no le hacía ascos a grabar su nombre sobre restos de 4000 años de antigüedad, adjudicándose el copyright del descubrimiento y como aviso a los desaprensivos de la competencia.

El imparable Belzoni excavaba según los cánones arqueológicos de la época, es decir moviendo y mezclando restos, reventando sarcófagos y desenrollando momias para extraer los objetos y venderlos. En honor a la verdad, tal actitud era algo común a principios de siglo XIX, ya que la ciencia y la técnica arqueológica todavía no existían, todo era coleccionismo y se consideraba algo natural conseguir objetos sin prestar atención al contexto. En 1823, el excéntrico y singular Belzoni acabó sus días enfermo de disentería en una remota aldea de Nigeria, pero hasta ese momento le dio tiempo a enriquecerse, hacerse un hueco dentro de las personalidades de la egiptología, escribir un libro de memorias que se convirtió en un bestseller (“Narración de las operaciones y recientes descubrimientos dentro de las pirámides, templos, tumbas y excavaciones de Egipto y Nubia”) y fiel a su espíritu aventurero, embarcarse en una expedición, de nuevo en África, esta vez con Tombuctú como destino, este ya el definitivo.

En las décadas siguientes, el afán coleccionista no decayó, incluso se vio incrementado con la llegada a Egipto de infinidad de aventureros sin escrúpulos, viajeros contingentes, turistas y verdaderos hombres de ciencia (pocos), que consiguieron convertir el país del Nilo en un sucedáneo de la fiebre del oro de California. Todos parecían afectados por una fiebre devastadora que era más destructora que la misma arena del desierto y que se manifestaba en síntomas como apoderarse de antigüedades, saquear edificios milenarios y llevárselos del país.

En este panorama, existían individuos que destacaban por un genuino afán por investigar el pasado y cuyos nombres van ligados a los descubrimientos científicos que abrirían la puerta a los arqueólogos del futuro. Estos llegaban a Egipto con un bagaje técnico y un espíritu científico hasta entonces desconocido, avalados por instituciones de prestigio y apoyados por Estados que entendían las expediciones arqueológicas con un fin práctico que era, llevando lejos el razonamiento de Clawsevitz, como una continuación de la política exterior, pero por otros medios.

A mediados del siglo XIX, Prusia era una potencia ascendente que aspiraba a ser tenida en cuenta dentro del concierto de las naciones importantes del continente. Para conseguirlo antes debía singularizarse ante el resto de Estados de habla germánica (Alemania como nación todavía no existía políticamente) y, llegado el caso, liderarles como la nación con la determinación necesaria para aglutinar a su alrededor la Gran Alemania. Su autoridad procedía de su poderoso ejército, una pujante economía, universidades prestigiosas, un gobierno razonablemente parlamentario y una ciudad, Berlín, que actuaba, de facto, como capital cultural de este grupo heterogéneo de Estados. Los sucesivos monarcas habían procurado hacer de Berlín una capital monumental, donde las academias científicas y los museos fueran el escaparate que mostrara el vigor prusiano al resto de Estados alemanes y al mundo.

En 1840, el naturalista y explorador Alexander Von Humboldt sugirió al rey Federico Guillermo VI de Prusia que patrocinara una expedición a Egipto para reunir cuantos objetos de valor artístico fuera posible, para formar con ellos una colección digna de la corona y destinada a abastecer los fondos del Museo Egipcio de Berlín. Tras el permiso real se dispusieron a negociar inmediatamente las condiciones del viaje con los representantes de Mehmet Alí. Este, ya anciano, dirigía su país con mano firme y había conseguido convertirlo en un factor importante en Oriente Próximo. Tras conquistar las tierras adyacentes a la ribera oriental del Mar Rojo (con las Ciudades Santas de La Meca y Medina como símbolo), llegando por el sur hasta Sudán y por el este, el pasillo palestino, Líbano y la parte occidental de Siria hasta las estribaciones de los Montes Tauro, en Anatolia, había dejado al Imperio Otomano, que no olvidemos que era su metrópoli, seriamente perjudicado. Entre 1832 y 1838 la respuesta otomana se caracterizó por una mezcla de molicie e incompetencia a partes iguales, cosa que no hizo más que azuzar las aspiraciones del Pachá egipcio. Esta vez el objetivo era obtener un poder hereditario (hasta entonces solo era oficialmente pachá, es decir, gobernador de una provincia) y posteriormente, forzar su independencia, cosa que de hecho ya poseía, para rematarlo con la creación de un gran reino árabe autónomo que legar a sus descendientes.

Mientras tanto, las relaciones con las potencias occidentales estaban lejos de ser amistosas, fundamentalmente debido a la toma de partido a favor de los otomanos que ocurría la mayor parte de las veces. Tanto Inglaterra como Francia deseaban mantener lo máximo posible el statu quo en la región, algo que les había reportado ingentes beneficios, en donde Turquía persistiera sesteando en su cómoda decadencia y Egipto se tranquilizase respecto a sus ambiciones territoriales. Ante la situación desesperada que se vivía en Estambul y la falta de respuesta contundente de las potencias occidentales, los otomanos pidieron ayuda militar a Rusia, algo que esta hizo de inmediato, mandando tropas y una flota que fondeó frente a la capital, además de la creación de una alianza militar entre Rusia y Turquía, en el que esta última se comprometía a cerrar los estrechos del Bósforo, siempre que Rusia lo exigiera. Esto alarmó seriamente a Inglaterra y Francia.

Entre ambas potencias existían diferentes grados de unanimidad respecto a la cuestión. Por un lado, Inglaterra había observado con ansiedad el creciente poder de Egipto, viéndolo como una amenaza para su posición en el Este de Mediterráneo y en el Golfo Pérsico, por tanto, un obstáculo para el comercio desde la India; además, tras la intervención rusa, desconfiaba de Francia y temía que esta acabara apoyando plenamente a Egipto con el resultado de la división del Imperio Otomano en dos partes: una zona norte, bajo control ruso, y el sur, bajo Mehmet Alí, que caería en la esfera de influencia francesa. Con respecto a las intenciones de Francia, esta deseaba fervientemente apoyar a Egipto sin reservas, ya que sus intereses coloniales con respecto al norte de África, en Argelia y Túnez, coincidían, además, se beneficiaba del mercado de importación en Egipto y Siria que entonces se hallaba bajo su control con gran beneficio para ellos. Sin embargo, este apoyo a Egipto significaba, en la práctica, su aislamiento y, con toda seguridad, a medio plazo desembocaría en una guerra europea a gran escala, donde habría tenido que hacer frente en solitario a Prusia en el Rin y enfrentarse con Inglaterra en el mar.

La razón de Estado le decidió dejar a Egipto en la estacada y unirse a los británicos. La frase, atribuida al primer ministro Lord Palmerston «Inglaterra no tiene aliados eternos, tampoco tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses si son eternos y perpetuos» muestra ásperamente la política exterior del Reino Unido. El 16 de agosto de 1838 Inglaterra firmó un tratado comercial con Estambul, que abolió los monopolios en todo el Imperio Otomano (Egipto incluido, por tanto) que afectaba de lleno a los intereses franceses y que resultó muy ventajosos para los británicos, que les permitiría comprar productos egipcios (algodón) y sirios (lana y seda) a precios muy bajos y, de paso, reducir la competencia francesa. Francia no se quedó de brazos cruzados y busco proteger sus intereses sosteniendo a Mehmet Alí. Para ello buscó un acuerdo entre las partes que reconociera las demandas de este. Estambul, viendo su posición reforzada por la diplomacia de las cañoneras auspiciada por Inglaterra, se nego a ningún tipo de acuerdo. Al final esta política, fue secundada por Francia, a regañadientes, pero a la que añadieron otros estados europeos.

Todo esto dejó al Pachá debilitado, pero todavía logró mantenerse en el gobierno de Egipto y conservar sus derechos hereditarios, aunque sin su proyecto de imperio. En ese momento concreto es cuando se produjo la solicitud de Prusia para realizar una expedición científica en Egipto. Mehmet Alí, resentido con Inglaterra y Francia, le dio el consentimiento vislumbrando una oportunidad. Pese a que la potencia centroeuropea se había posicionado del lado de Turquía, este apoyo había sido básicamente testimonial y Alí consideró que podía desquitarse de alguna manera, rompiendo un monopolio que hasta entonces disfrutaban ingleses y franceses, prácticamente en exclusiva.

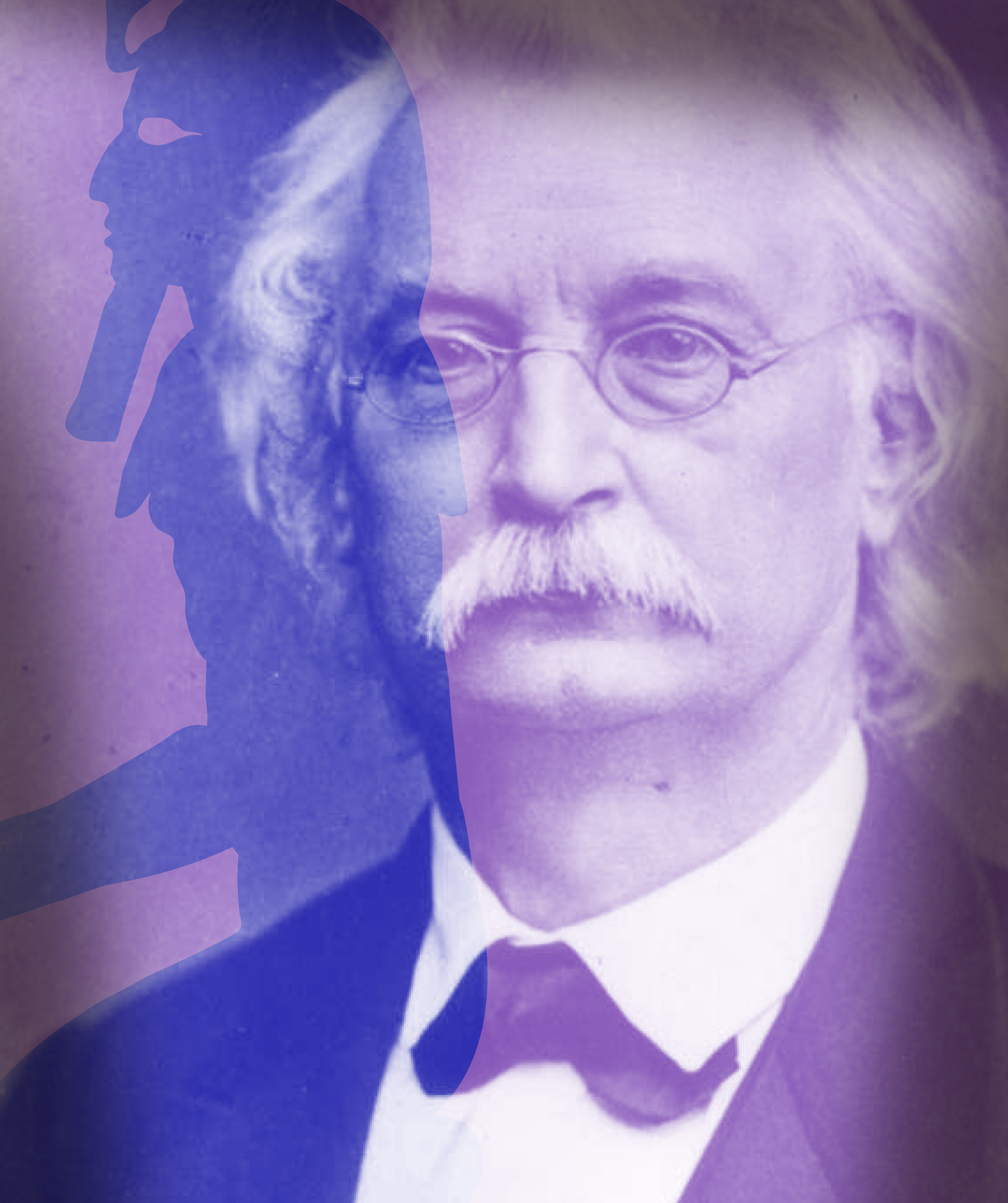

| La expedición estaba encabezada por Karl Richard Lepsius y durante tres años cubrió una zona inmensa, desde el bajo Nilo hasta Nubia. Sus descubrimientos y catalogaciones supusieron que Lepsius fuera considerado el padre de la egiptología como disciplina científica. Con minuciosidad prusiana creó un inventario que enumeraba y cartografiaba sistemáticamente todas pirámides y las sepulturas de reyes egipcios conocidas, de las cuales personalmente halló treinta y estudiar un tipo de tumbas hasta entonces ignoradas, las llamadas mastabas, además de sacar a la luz el enorme complejo funerario del Laberinto en Fayún. Los frutos de esos tres años supusieron dar los primeros pasos para establecer una cronología rigurosa de la historia de Egipto. Estos hechos, sin duda memorables, tampoco nos deben conducir al engaño de considerarlo un arqueólogo convencional como los que conocemos en el siglo XXI. Como modelo de arqueólogo de su tiempo, en las excavaciones utilizaba prácticas singulares tales como utilizar la dinamita para despejar una zona arqueológica o tener el bonito detalle con su soberano de cincelar en caracteres jeroglíficos, recordando la efeméride del cumpleaños de este, nada menos que en el dintel de entrada de la pirámide de Giza. |

Fig. 13. Carl Richard Lepsius. 1810-1884 (Wikimedia Commons. Montaje) |

En el terreno material, que era el motivo principal del viaje, la expedición fue tremendamente productivo para el Museo Egipcio de Berlín, concediéndoles el Pachá el privilegio arbitrario de llevarse con ellos más de 1.900 objetos y el primer paso de la presencia alemana en Egipto.

Como ya hemos dicho, en aquellos tiempos todavía no se había desarrollado una técnica de excavación adecuada. Si Lepsius aportó la base catalogadora de los restos que iban apareciendo, William Matthew Flinders Petrie, unos años después, sistematizo el modo de datación de los objetos relacionándolos cronológicamente con los estilos de alfarería encontrados en diferentes excavaciones y, con ello, el estudio de los distintos estratos superpuestos, base de la arqueología actual.

Petrie fue un sabio infatigable y huraño. Sus excavaciones se prolongaron a lo largo de sesenta años, durante los cuales creó una escuela en la que se formaron los arqueólogos más notables de la época, no sin sufrir en sus propias carnes las manías y el carácter desabrido del personaje, que era extensible al resto de visitantes ocasionales de las excavaciones, dándose el caso que llego a trabajar, para que le dejasen tranquilo, en calzoncillos largos, de color rojo y bien a la vista, como método para disuadir a las visitas inoportunas. No debe extrañarnos, pues, de dónde sacó el tiempo para concebir su prolija obra, con más de mil escritos entre libros y artículos.

Se pone orden en el expolio

En la parte occidental de Delta Del Nilo, en vecindad con el desierto, se encuentra el áspero valle del Wadi Natrun. Su geografía, a pesar de su cercanía física, dista mucho de disfrutar de la fértil naturaleza que cada primavera se derrama por el Delta. Esta anomalía se explica debido a que la inundación anual lo hace de manera selectiva y donde consigue llegar, formando lagos estacionales, lo hace arrastrando residuos de un mineral que se deposita en los lagos y que convierte a la zona en una tierra baldía. Esta esterilidad no se corresponde con el valor objetivo que ha proporcionado históricamente a Egipto. Al menos desde el segundo milenio a.C., el fruto decantado de los lagos alcalinos tras su evaporación, el natrón, de un contenido rico en bicarbonato de sodio y potasio, fue utilizado por los egipcios en el proceso de momificación, donde, en una de sus fases, el cuerpo eviscerado del difunto permanecía setenta días sumergido en una solución de esta sal mineral.

La extraña relación que guarda esta tierra con la purificación y la inmortalidad del alma no ceso con la desaparición de la civilización del Antiguo Egipto, al contrario, esta tierra yerma y torturada sirvió de refugio, durante los primeros años de la era cristiana, a numerosos creyentes que necesitaban aislarse en zonas recónditas, poco pobladas, para practicar un tipo de religión sobria y reflexiva. Por aquel entonces, a la zona empezó a conocérsela como Desierto de Scetis, es decir, de los Ascetas, lo que demuestra lo prolífica que llegó a ser la doctrina en este lugar. Ante el éxito de público, alrededor del santón más carismático se fueron reuniendo discípulos, hasta crear comunidades y estas, a su vez, se transformaron en monasterios. Todos ellos, bajo la autoridad de un patriarca, cabeza de la iglesia cristiana copta que, históricamente, se considera heredero de un linaje que se remonta a las prédicas de San Marcos en Alejandría.

Aunque hoy en día, solamente quedan cuatro monasterios habitados, se estima que en el siglo IV existían en zona tan reducida alrededor de cincuenta, pero las difíciles relaciones primero con Bizancio y luego tras la conquista musulmana fueron reduciendo su número. Presumiblemente, en el siglo XIX serían igualmente escasos, sin duda en mayor cantidad que ahora, pero los que quedaran en pie, conservarían un patrimonio formidable, atesorado a lo largo de cientos de años en forma de reliquias, pinturas y documentos iluminados por los monjes durante generaciones, como beaterios, misales, cantorales, etc.

En 1850, llega a Egipto un joven arqueólogo francés autodidacta que veía materializarse el sueño de su vida. Auguste Mariette traía, aparte de un entusiasmo que solo puede dar un deseo ansiado fervientemente, una competente habilidad descifrando los jeroglíficos egipcios y unos conocimientos suficientes de idioma copto. Esto último le sirvió como excusa para ser designado desde el Museo del Louvre, donde ejercía un modesto cargo de auxiliar de conservación, como encargado de adquirir manuscritos antiguos en los monasterios coptos para los fondos del museo. Previamente a su llegada había tenido lugar un desagradable incidente que de manera sustancial trastocaría sus planes y le hizo ver de primera mano en qué medida reinaba el saqueo en Egipto.

Esta codicia por las antigüedades no se limitaba a la época faraónica, sino a cualquiera para la que existiera un mercado interesado y dispuesto a pagar por ello. Los monasterios coptos, por ejemplo. El incidente en cuestión ocurrió en un monasterio de Wadi Natrun, y fue motivado por unos ingleses que, en principio, se interesaron por algunos documentos que se atesoraban entre sus muros, y que decidieron que la manera más cómoda y barata de hacerse con ellos era emborrachando a los monjes para así robar a su antojo. Cuando este hecho fue conocido hizo montar en cólera a las autoridades coptas. Se había llegado demasiado lejos y con el patriarca a la cabeza decidieron prohibir el acceso de cualquier europeo a las bibliotecas de los conventos. Algo estaba cambiando. De la inicial tolerancia se estaba pasando, poco a poco, a una actitud beligerante ante el abuso. Para Mariette, sin embargo, la prohibición supuso un contratiempo.

Con su presupuesto intacto en el bolsillo, la postura lógica habría sido volverse de inmediato a Francia, sin embargo, al percatarse de la falta de regulación de las excavaciones y de los amaños para conseguir los permisos, el tenaz arqueólogo resolvió, de manera delirante, quedarse y excavar. Sin permiso alguno de sus jefes superiores y menos de las autoridades egipcias, emplea el dinero en comprar mulas, equipo y contratar a varias decenas de obreros y excavar en Saqqara.

| Este furtivismo tiene éxito. Mariette ha descubierto el Serapeum que mencionó Estrabón dos mil años antes. Esto despierta los celos de la competencia, un coto cerrado de cónsules y políticos locales sin escrúpulos y le obligan a cerrar la excavación, con la entrega de los objetos encontrados. Pero la noticia ha llegado a la prensa francesa y los políticos, atosigados por esta, consiguen un permiso, ya oficial, de excavación y con un presupuesto decente. Los acontecimientos se suceden al ritmo de los descubrimientos que van saliendo a la luz y Mariette, ya toda una celebridad, es recibido por Napoleón III y nombrado comisionado en Egipto para seleccionar los objetos que piensa regalar Mehmet Said, sucesor de Ali, al emperador. Había que pagar en especie la iniciativa de Lesseps de abrir el Canal de Suez. Mehmet Said, a pesar de seguir utilizando las antigüedades egipcias como moneda de cambio, era algo más sensible a establecer unas normas que regularán la labor de los arqueólogos. En 1857 sentó las bases para la protección del Patrimonio egipcio. La medida supuso la creación del Service de Conservation des Antiquités (con Mariette como primer director) y, un año más tarde, del Museo de Bulaq, precedente del actual Museo Egipcio de El Cairo, que velarán por mantener la integridad del patrimonio que había sobrevivido hasta la fecha. |

Fig. 14. Auguste Mariette. 1821-1881. En una foto de 1861. (Wikimedia Commons. Montaje) |

No existen datos concretos de la magnitud de la liquidación a conciencia del patrimonio egipcio. Algunos han apuntado que la cantidad expatriada supone un monto similar a la que se quedó dentro sus fronteras. Evidentemente, los complejos arquitectónicos no se podían transportar en su totalidad, pero el menudeo de objetos como joyas, escarabeos, momias, estatuas, incluso obeliscos, tomaron rumbo a occidente en un viaje, probablemente, sin retorno. A esto se añade la destrucción in situ. Ya en 1829, Francois Champollion había señalado que desde la partida de Napoleón hasta ese momento habían desaparecido trece templos completos en el Alto Egipto hasta despojarlos de piezas vendibles, convertidos en canteras para abastecer la demanda de cal o como material de construcción.

Auguste Mariette, ya, a todas luces funcionario egipcio, actuó con el celo del converso: prohibió severamente el furtivismo en las excavaciones, las concesiones fueron reguladas, quedando en manos de funcionarios del propio Service o de expediciones foráneas, que debían justificar minuciosamente su objetivo y resultados, el registro detallado de las piezas encontradas y los procedimientos empleados, creando un cuerpo de inspectores para comprobar el estado de los monumentos durante las excavaciones.

Al prohibir las misiones no oficiales se redujo el número de anticuarios europeos que residían temporalmente en Egipto y, con ello, limitar la salida encubierta de los restos. E incluso los que, de alguna manera, podían salir de modo autorizado. En 1867, las joyas de la reina egipcia Ahhotep, descubiertas por el equipo de Mariette, fueron mostradas al público durante la Exposición Universal de París. La emperatriz Eugenia se encaprichó de ellas y, en vista de los antecedentes, le sugirió al Pachá que graciosamente se las cediera. El gobernador egipcio, con mucha educación y para librarse del compromiso, le remitió a su Director de Antigüedades, a lo que este se opuso de modo tajante, causando casi un conflicto diplomático.

Gracias a su intransigencia, Mariette, logro interrumpir el saqueo, creando una estructura sólida y con una influencia que se materializará, con gran disgusto de Inglaterra, legando la dirección del Service a súbditos franceses durante las décadas siguientes. Irónicamente, será la rivalidad entre potencias y la carrera colonial la que consiguiera limitar el robo de la historia por parte de distinguidos “ladrones de tumbas” contemporáneos.

CRONOLOGÍA

Aquí podrá consultar los hechos más significativos, ordenados cronológicamente que se mencionan en el texto de la entrada del post

1798

Campaña de Napoleón a Egipto

La flota francesa partió el 17 de mayo de 1798 del puerto de Tolón, desembarcando y tomando Alejandría el 1 de julio

21 de julio de 1798

Batalla de las Pirámides

El ejercito francés derrota a los mamelucos

22 de agosto de 1798

Creación del Institut d’Égypte

Fundado en El Cairo y organizado en cuatro secciones: matemáticas, física, economía política y literatura y artes, con 12 miembros cada una

1799

Campaña de Siria

El 7 de febrero cruza el desierto de El Sinaí con 13.000 soldados y toma Gaza

15 de julio de 1799

Descubrimiento de la Piedra Rosetta

Hallada al noreste de la ciudad de Rashid (Rosetta) por el capitán francés Pierre-François Bouchard, fue el primer texto plurilingüe antiguo descubierto en tiempos modernos

16 de abril de 1799

Batalla del Monte Tabor

El general Kléber, con apoyo del propio Napoleón, derrota totalmente al ejercito otomano, pero sin ninguna ventaja estratégica

23 de agosto de 1799

Napoleón abandona Egipto

Deja los restos del ejército francés de Oriente al mando del general Kléber

30 de agosto de 1801

Retirada definitiva

Las tropas francesas, al mano del general Menou, capitulan en Alejandría

1803

Drovetti llega a Egipto

Es nombrado Vicecónsul General de Francia, para posteriormente, en 1810 ser nombrado Cónsul General

1816

Llegada de Salt

Henry Salt es nombrado Cónsul General Británico en Egipto

17 de noviembre de 1816

Giovanni Battista Belzoni

Belzoni consigue trasladar la estatua desde Saqqara hasta embarcarla en el Nilo

1842

Karl Richard Lepsius

Lepsius encabeza su primera expedición a Egipto

1850

Auguste Mariette

Llegada a Egipto y cambio de planes

1851

Serapeum

Mariette excava en Menfis y descubre el Serapeum

1858

Museo de Boulaq

Mariette es nombrado Director General de Antiguedades y funda el Museo de Boulaq, antecedente del Museo Egipcio

REFERENCIAS

CERAM, C. W., (1953): Dioses, tumbas y sabios. Ediciones Destino

DÍAZ-ANDREU, M., (2014): Turismo y arqueología. Una mirada histórica a una relación silenciada. ICREA-Universitat de Barcelona

DUBY, G., (1987): Atlas Histórico Mundial. Debate

KUHRT, A., (2000): El Oriente Próximo en la Antigüedad. 3.000-330 a.C. Editorial Crítica

LUITSKY. V (1969): Modern history of the arab countrie. Progress Publishers

MARTÍNEZ, L. F., (2021): Diplomáticos, arqueólogos y aventureros. Editorial Ministerio de Asuntos Exteriores

SAID, E. W, (2008): Orientalismo. DeBolsillo

TROILO, S., (2021): Piedras de ultramar. Cavando, Preservando, Imaginando el Imperio (1899-1940). Laterza

¿DESEAS RECIBIR LAS ÚLTIMAS PUBLICACIONES?